みなさんこんにちは、世界中のデータを元にしたソーシャルメディアマーケティング専門のナレッジプラットフォームStatusbrew(ステータスブリュー)へようこそ!これを読めばソーシャルメディアマーケティングが絶対にわかる、始められるように一筆入魂して書きました!

世の中には非常に多くのマーケティング手法があります。

SEOに力を入れるコンテンツマーケティングなど、あなたが何らかの商品やサービスを売りたい、知ってほしい場合は必ず何かしらのアクションを起こす必要がありますよね。

では、ソーシャルメディアマーケティングとは?

言わずもがなFacebook、Instagram、TwitterやYouTube、TikTok、Google My Business上コンテンツを作成し、あなたの企業ブランドの製品やサービスのプロモーション、ターゲット層とのコミュニティ形成、ビジネスへのトラフィックの誘導を行うプロセスを指します。

ソーシャルメディアマーケティングは、日々新しい機能やプラットフォームが登場し、常に進化を続けていることが特徴です。

ソーシャルメディアを使うことでコンバージョン率を高め、ブランドの認知度を高めていくこと、ソーシャル上で顧客を満足させることが主な目標です。

そんなあなたにソーシャルメディアの運用にあたっての超基本、でも知っておかないと後で後悔することになる、マーケティングの歴史から必要性、そして設定、日々の運用、分析までソーシャルメディア運用の全て(適宜ツールの紹介や事例の紹介もしています)を公開します。

<目次>

1.ソーシャルメディアを運用する必要性

1-1.そもそもソーシャルメディアとは?

1-2.なぜ必要なのか?マーケティング史と2022年のソーシャルメディアマーケティングから考える

2.まずあなたは何を求めていますか?マーケティングファネルから考える

3.ビジネスで使われるソーシャルメディア6選とその特徴

3-1. Facebook

3-2. Twitter

3-3. Instagram

3-4. YouTube

3-5. LinkedIn

3-6. Facebook

4.[[最重要]]知っているようで知らないソーシャルメディアにおける5つの戦略の着眼点

4-1.ソーシャルマーケティングにおけるコンテンツの種類は3つに分けられます

4-1.(a)運用の目的とコンセプトを決める

4-1.(b)目指したい!ベンチマークを見つけよう

4–1.(c):獲得したいターゲット層を決める

4–1(d):ペルソナに向けた投稿コンテンツを決める

4–1.(e):KPIの設定

5. お待たせしました!ソーシャルメディアマーケティングの4本柱

5-1. Planning & Publishing - 投稿と計画

5-1(a): コンテンツプランニングとは?

5-1.(b)ソーシャルメディアのコンテンツブランディングとハッシュタグ

5-1.(c)ソーシャルメディアはキーワードの関連性にとことんまでこだわろう

5-2. Listening & Engage - リスニングとエンゲージ

5-3: Analytics & Reporting - 分析とレポーティング

5–3.(a) 改善 - KAIZEN

6. ソーシャルメディアマーケティングツールを導入しよう

1:ソーシャルメディアをビジネスで運用する必要性

近年、時代の流れと、始める費用、手軽さから、とりあえずソーシャルメディアは使おうと、手を出す企業様がかなり多いと感じています。

ビジネスには全てに目的や戦略があります。まずは本当に自分たちにソーシャルメディア運用が必要なのか、一度立ち止まって考えてみましょう。

1-1:そもそもソーシャルメディアとは?

ソーシャルメディア(英語: Social media)とは、誰もが参加できる広範的な情報発信技術を用いて、社会的相互性を通じて広がっていくように設計されたメディアである。 双方向のコミュニケーションができることが特長である。引用:Wikipedia

定義としては上記のWikiediaのもので十分わかりやすく、本質をとらえていると思います。

もう少しビジネス視点で広く再定義するなら、

あなたの商品やサービス、創作活動の作品を宣伝して求めるコンバージョン率をあげる。ブランド認知度をあげる、そして顧客を満足させることです。

これまでの広告や宣伝活動との違いは”双方向”のコミュニケーションの場となっていることです。そして今や消費者はソーシャルメディアをGoogle検索と同じくらい、「検索ツール」として利用しています。検索ツールってどういうこと?はまた後ほど説明します。この認識をまず持っておくことがソーシャルメディア運用の第一歩と言えるでしょう。

1-2.なぜ必要なのか?マーケティング史と2022年のソーシャルメディアマーケティング

確かにインターネットの発展に伴い、ソーシャルメディアは急速に普及してきました。

しかし、それをなぜビジネスに活用しないといけないのでしょうか?

これは、一言でこうだ!とはなかなか言えないので(それくらい奥が深いです)今回は、マーケティングの変遷とそれによる消費行動の変化の観点から説明させていただきます。

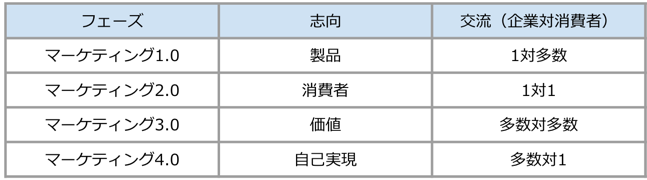

1800年代までは消費者の需要より供給量のほうが少なく、企業の製品が主体のマーケティングでした。マーケティングの黄金時代の始まりは1953年、アメリカの世帯の半分以上がテレビを家に置くようになってからです。マーケティング手法は主に広告であり、予算のかなりの部分をブランドや製品の認知度を高めるために費やした優良製造業や消費財企業に支配されていましたが、製品ベースでは実は競合他社との差別化ができていませんでした。

かのヘンリーフォードや他にもゼネラルモーターズやビールのバドワイザーなんかもそうです。上記に挙げたすべての製品のロゴやブランドは日本人の私たちも思い浮かべることができるのではないでしょうか?(マーケティング1.0)

時代は少し前に登りイギリスでの産業革命を機に、製造業が急速に発展し、大量生産が可能になります。それが成果中に広まり、供給>需要の形が確立され、消費行動は消費者が主体となりました。

2.0の時代の1.0との大きな違いは、消費者を勝ち取るために必要と判断が下された「メディアの追跡」の導入により、キャンペーン投資がより担当者たちにとって説明責任のあるものになったことです。 つまり、「作ったらなんでも売れる!」時代はこの時に終了しました。

これによりマーケティングに、市場のセグメント分けや、ターゲッティングといった、共通の嗜好を持つ消費者に絞り、そこに対してカスタマイズした商品を売るという仕組みができました。例えばスポーツカーは若者にターゲットを絞ったことで成功したこの時期の事例になりますね。

(マーケティング2.0)

2004年、ついにマーク・ザッカーバーグ率いるFacebook社は3.0の時代をスタートさせ、新しいネットワークを作り、そこから人々のネットワークから価値を引き出す競争が始まりました。Facebook、MySpace(懐かしくないですか?)、LinkedIn、Twitterそして日本ではmixiは、ユーザーやUGC(ユーザー生成コンテンツ)によって作成されたコンテンツからマーケティング素材にすることを学びました。(マーケティング3.0)

インバウンドマーケティングが重要視されるようになり、現在もますます重要性が叫ばれています。

これにより、消費者間、企業間での双方向コミュニケーションが活発化し、マーケティングでは、消費者の意見を真摯に商品に反映し、売り出す必要がでてきました。

この新しいネットワークによる構造は、FacebookやTwitter、AirBnb、Uber、Whatsapp、Snapchat、Instagram、そしてDropboxは大小どんなコミュニティでも人々をつなぐアプリの4.0時代の先駆けとなります。

話は戻りNetflixは元々はパフォーマンスマーケティング2.0に特化した企業でしたが、2010年頃にCEOのリード・ヘイスティングスがDVDからオンライン配信ビデオ(映画やドラマ)へ切り替えたことで、ハードウェアデバイスから切り離したユニークなコンテンツによる差別化による獲得とリテンションに重点を移します。マーケティング機能の多くは、製品とエンジニアリングに吸収されたと言っても良いでしょう。

しかし、当時は広告なしで新たな顧客を獲得することは容易なことではなく、2010年頃、新しいマーケティングのアプローチ、グロースハッキング、またはグロースマーケティングが開拓されました。

顧客ライフサイクルに焦点を当て、消費者の顕在化されているニーズは解決するが、そのニーズが解決されてしまえばもう何も売れないという状況になってしまいます。 ここで今後は潜在的ニーズを掘り出す必要がでてきました。潜在的なニーズを掘り起こす=潜在的な見込み顧客をどこまで発掘できるかが勝負になりました。(マーケティング4.0)

では2023年の現在の話になります。時代の長さから見てみると、10年から12年で推移しており、私たちはマーケティング5.0の入り口に立っています。

マーケティングに新たな第一TikTokの台頭をはじめ、さらにはAIとの連携が当たり前になってきます。

5.0のファネルにとってキーポイントとなってくるものが、

リードスコアリング

コンテンツ作成とコンテンツキュレーション

音声や動画によるサポート、チャットボット

顧客管理とケア(ヘルプセンター、トレーニング、製品のオンボーディング)

これらの中にソーシャルメディアを利用して活用できるものが多々ありますので、紹介していくのでご心配なく。

2. まずあなたはソーシャルメディアで何を求めていますか?マーケティングファネルから考える

ソーシャルメディアの観点から言うと、ユーザーはもっと発信源を疑うようになってきました。ソーシャルメディアの発達により情報が多くなりすぎて、人は購買の参考にする際に、信ぴょう性を求めるようになったこと、さらにリテラシーの成長により「これは炎上商法じゃないか、PR案件じゃないか、誰かに言わされてすすめているのでは?」と「真実」をより多く求めるようになっています。

#ラロッシュポゼ のインスタグラマーによるPRうざい。やり過ぎると、買わなくなるよ。メーカーの信頼度ダダ落ち。

— マナコ (@O9ZsWGAwApG0qw3) March 18, 2022

PRについての一般ユーザーの声

例えば、口コミの影響力が強まったのは、ネットという国境すらない空間に加えて、情報の信頼性が高いことによる相乗効果が理由ですね。

この消費行動の変化に対応するために、必要かつどんどん改善を加えなければならないが、2023年最新のソーシャルメディア運用によるマーケティングなのです。

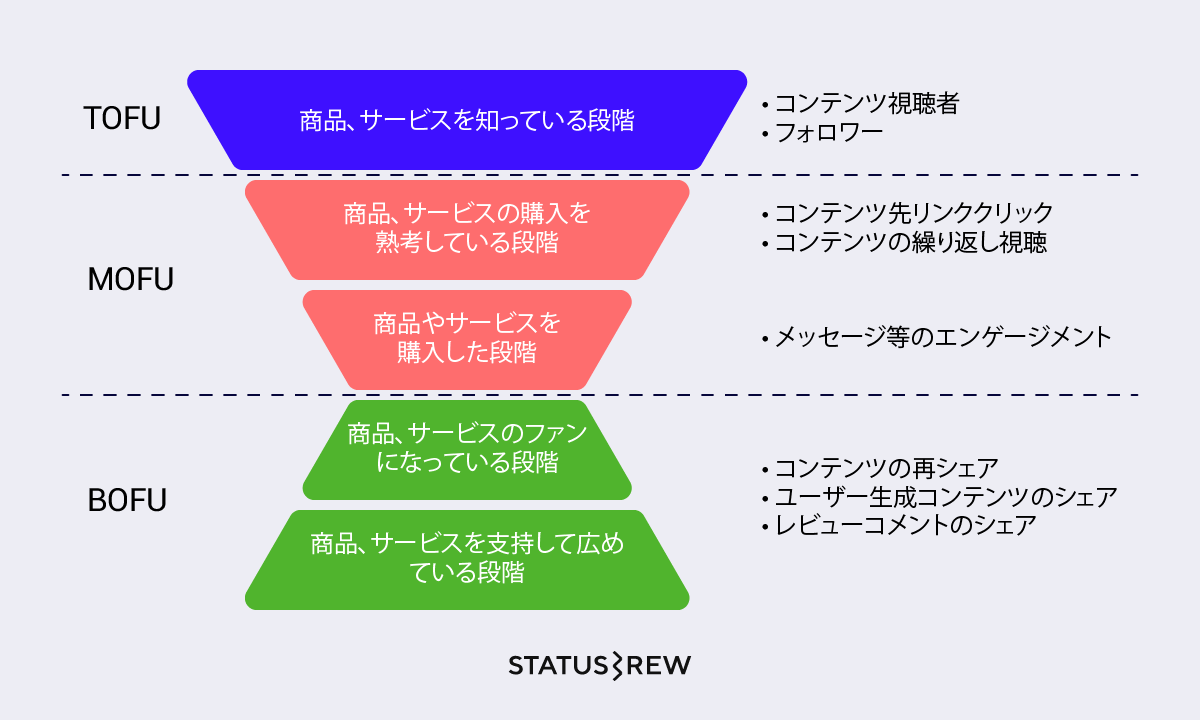

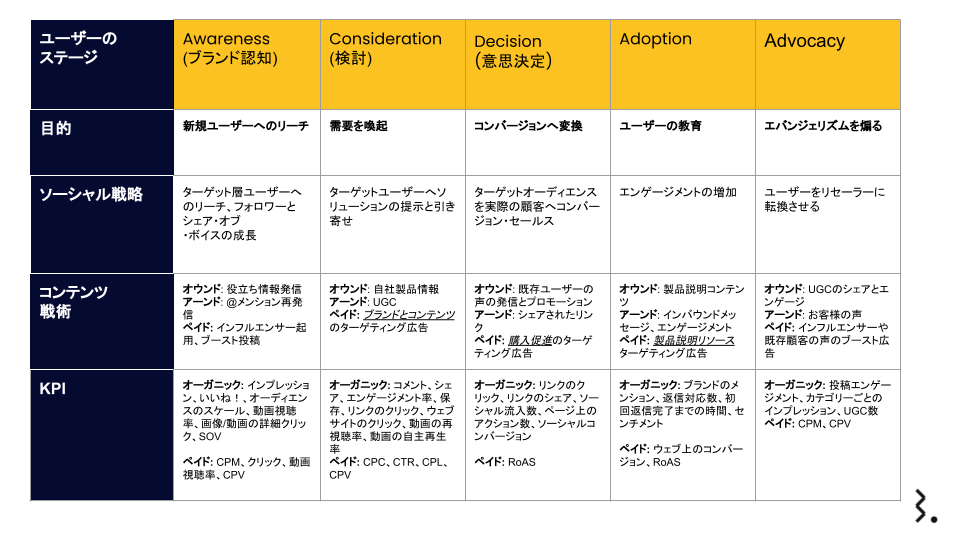

この図は現代のソーシャルメディアにおける消費者行動の流れを大まかに表しています。マーケティングに関わったことのある方なら似たような図を一度はみたことがあるのではないでしょうか?

そのうち、ソーシャルメディアマーケティングが関わることになる部分を太字表記しました。

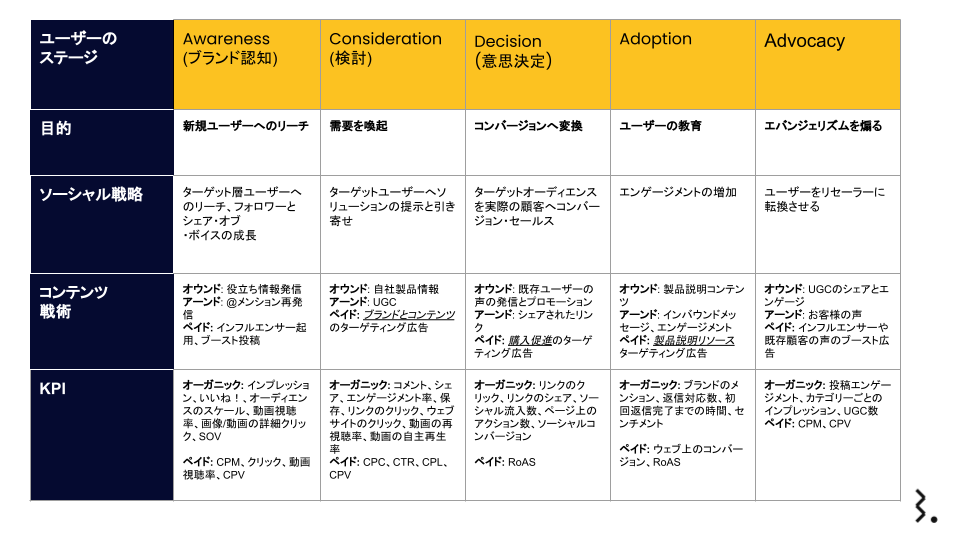

ソーシャルメディアのこのファネルに基づいて、何が推奨されるべきで、どんなことに着眼すべきかを表にまとめました。

認知(Awareness)

自社商品の認知獲得に欠かせない場となっています。ソーシャルメディアマーケティングのファネルは、潜在的な顧客があなたのブランドを見つけ、あなたの存在に気づくことから始まります。

さらに気づいてもらうだけではなく、認知とはオーディエンスが直面している問題をこちら側が特定することです。たとえオーディエンスがあなたのブランドを知らなくても、共通の問題の解決策を提供することで、潜在的な見込み客からコンバートすることができます。

検討(Consideration)

潜在的な顧客は、マーケティングファネルを通過していくと、あなたの商品やサービスを購入するかどうかを検討する際に、より具体的な情報を探し始めます。つまり競合他社よりもあなたの商品を選ぶ理由を探す旅に出ます。ここで最も大切なことが、「キーワードを狙っていく」戦略です。

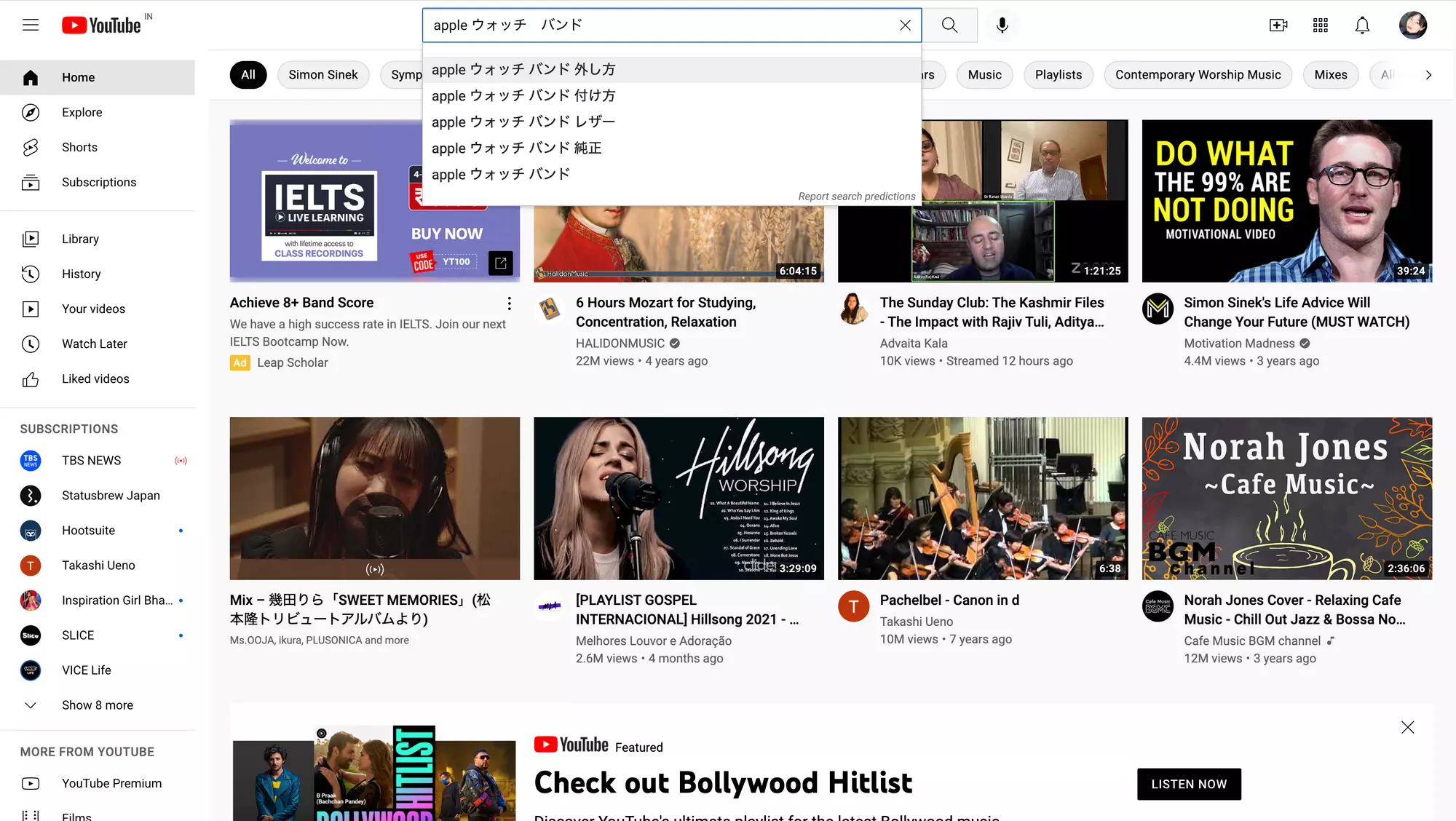

前半で「ソーシャルメディアが検索ツール」になるとお話ししました。具体的に言うと、あなたが「歯科矯正 いくら? 」「銀座 カフェ」をGoogleで検索するのと同じくらい、ユーザーは各ソーシャルメディアの検索バーで「欲しい情報」を求めます。

ここで「検討(Consideration)のフェーズ」にたったユーザーが、最終的に行き着くのが次のステージです。もちろんここで他社にいけばそこでユーザーがファネルから一時離脱することになります。

意思決定(Decisin)

あなたのオーディエンスが前の段階(Consideration)でどのようにエンゲージしているかを確認しましょう。

エンゲージ(Engage)または適用(Adoption)

ユーザーが本格的にサービスや商品を運用・活用し、定着を行っていくフェーズです。一度顧客として獲得したからと言ってそこでクローズするのではなく、ユーザーとの関係を育成し続ける必要があります。あなたの顧客とのつながりを維持し、さらにはいつでも問い合わせてサポートを受けることをほとんどの顧客は期待します。顧客が購入した商品に基づいて顧客をサポートするソーシャルメディアのコンテンツやアカウントを作成することで、顧客とのつながりを維持することができます。

アドボカシー(Advocacy)

支持、推奨、賛賞してくれるいわゆるファンを獲得したいものです。ここまでのマーケティングファネルを一歩先に進めるには、顧客をファンからブランドの支持者に変える時です。ファンもブランド支持者もニュアンスは似ているかもしれません。具体的に何をするかと言うと、あなたの顧客に感謝の意思を言葉で表し、あなたのブランドについての口コミ評価を広めるためになんらかの特典を提供します。

アドボカシーの段階では、既存の顧客やパワーユーザーと協力してコンテンツを作成しましょう。

EコマースプラットフォームのShopifyは実際のユーザーと協力して、サイトをどのように利用しているかのストーリーを共有するブログ記事を作成しています。(無料で読めます)このコンテンツは、一種のケーススタディのような役割を果たし、ユーザーをブランドの支持者として位置づけます。ユーザーはブランドの露出を得ることができますし、Shopifyはマーケティングリソースとして使用でき、ソーシャル・プルーフを得ることができるため、win-winと言えるでしょう。

このように、消費者行動の変化によるマーケティングの変遷から、いまソーシャルメディアマーケティングが注目されるようになっており、いかに企業にとって必要なことなのかも理解していただけたかと思います。

3.ビジネスで使われるソーシャルメディア6選とその特徴

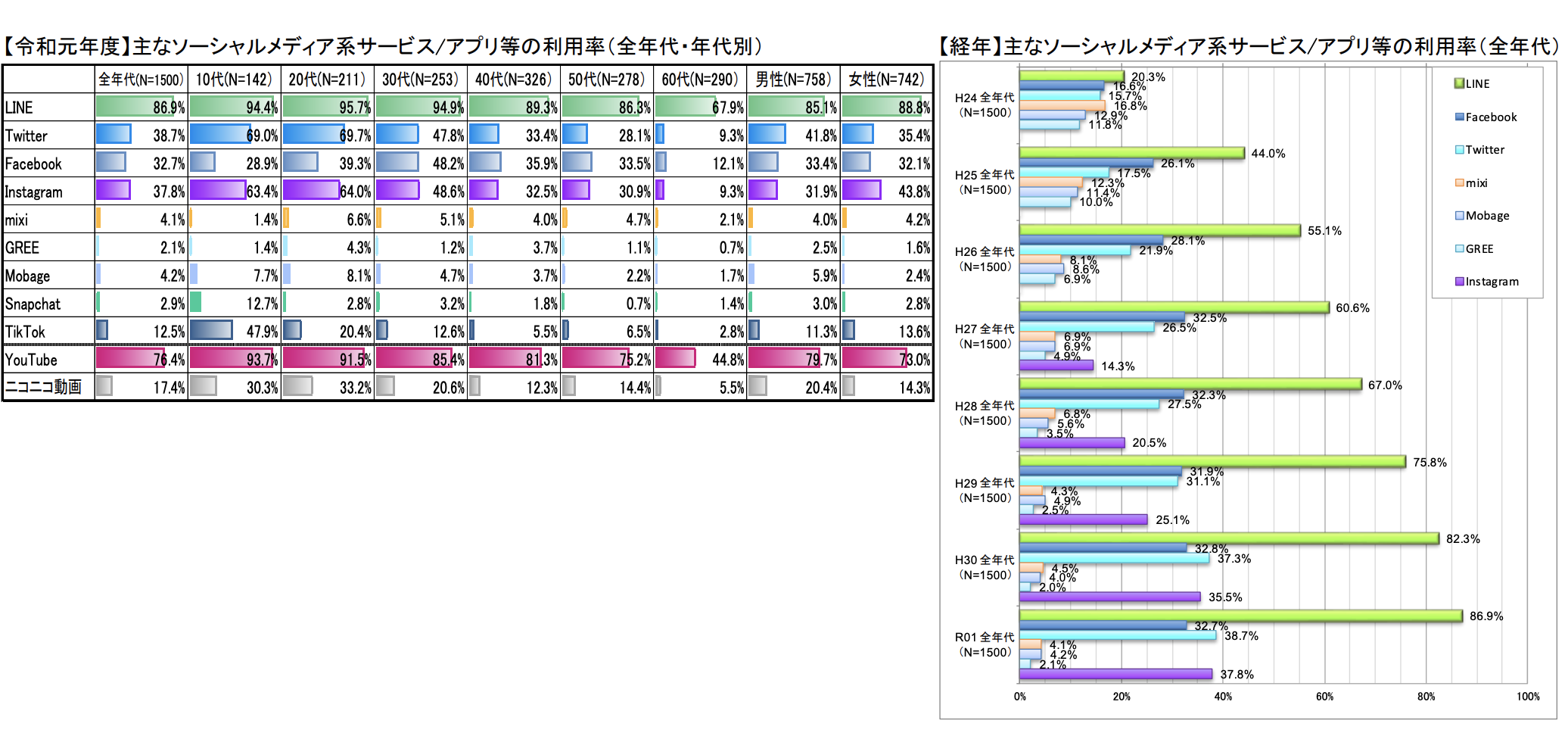

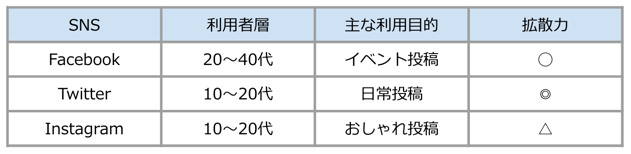

必要性が理解していただけたところで、一言にソーシャルメディアといっても多種多様、業種や国によってもどれがビジネスに適しているかはそれぞれです。日本ではLINEがソーシャルメディア第一位ですが、次いでTwitter、Facebook、Instagramが堂々ランクインしています。

その前提で2022年現在、最も日本でビジネスとして使われているソーシャルメディアと、マーケティングにおける特徴を紹介します。

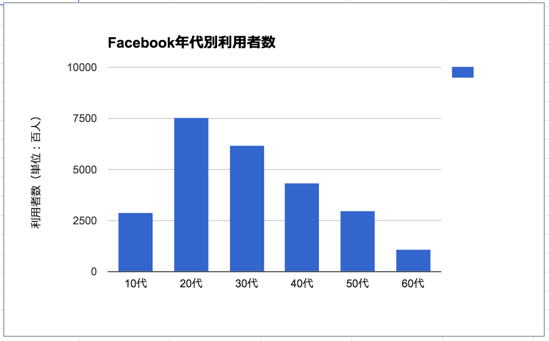

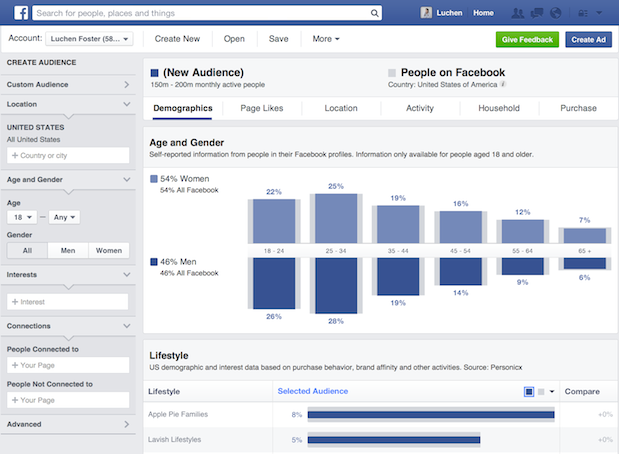

3-1:Facebook

言わずと知れた実名ソーシャルメディア。日本では特にIT系はメッセンジャーや投稿をビジネスでも使っていますね。特にLinkedInの役割として使っている日本人の方がとても多いです。ビジネス関係特に起業家経営者同士のつながりとして、趣味仲間のコミュニティとして広く使われるようになりました。またFacebookは近年、Facebookページというビジネスページとして、すでに多くの企業やお店が、主にマーケティング目的で運営しています。チャットボットも設置して営業時間外でもカスタマーサポートを行うことができるのもメリットです。2018年にInstagramを買収してからはビジネスマネジャー と言うプラットフォームを介してともに幅広く管理できるようになりました。個人ページと違い複数人で管理できたり、Facebook上に広告を出稿できたりすることも大きな特徴です。

データ

国内利用者数:2600万人(人口の10人に1人使ってますね)

特徴

・SNSの中では比較的年齢層が高め。30代〜40代の利用数が特に高い

・実名制のため、信用が得られやすく、シェアされたときのコンバージョン率(閲覧数/シェアした人の友人数)が高い

・自然拡散(コメントやいいねによって)が起きやすい

・比較的読み応えのあるニュースコンテンツや動画投稿が多い(コンテンツマーケティングと併用している企業が多いため)

・広告運用をうまく活かせばリターンが大きい (RoAS)

成功事例

・沖縄Likes(BtoC)

沖縄に行きたくなるような写真や動画と共に、見ている人を惹きつけるコンテンツ発信をしていますね。

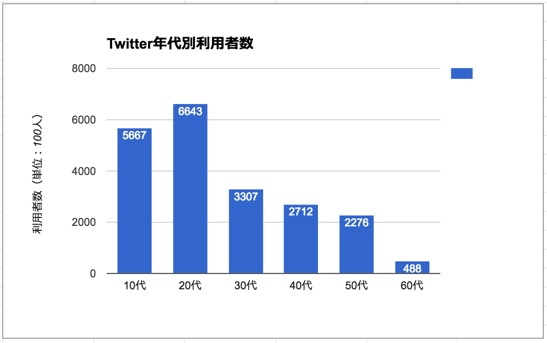

3-2:Twitter

日本ではInstagramを上回る王道ソーシャルメディア。日本の文字文化を象徴していますね。幅広い年齢層に使われていることに+して、幅広いジャンルのインフルエンサーが駐在します。

ツイッターは、よくも悪くも拡散力が強いため、使い方次第では一気に認知獲得ができるチャンスも潜んでいます。

人口1万人に満たないナウル共和国の観光局日本事務所は良い成功例ですね。

逆に最近だと、タイツメーカーATSUGIのキャンペーンの内容が原因で炎上し、一瞬でブランドの立ち位置剥奪手前まで追い込まれることもあります 。

データ

国内利用者数:4000万人

特徴

・拡散がされやすく、バズを起こしやすい

・投稿、フォロワーとのコミュニケーションともにフランク

・リアルタイム性が高い

・@メンション機能とその検索コマンドの豊富さからカスタマーサポート用ソーシャルチャネルに最適

成功事例

・井村屋(BtoC)

ついついツッコミたくなるような写真付きの投稿が印象的です。会社に親しみを持ってもらいやすいですね。

さらにカスタマーケアと申し上げましたが、Twitterを利用したカスタマーサポートはベルリン発のモバイルバンクスタートアップN26が良い成功事例です。Support専用アカウントを作成して、ユーザーからのリプライやDMに即時応答しています。ユーザーも「拡散力の高いTwitter上で名指しすれば電話やメールより早く対応してくれる」時代の雰囲気をよく読み取っています。

緊急性の高い業界であるクレジットカード会社、通信会社、そして空港会社などがサポートに使っていることが高いです。

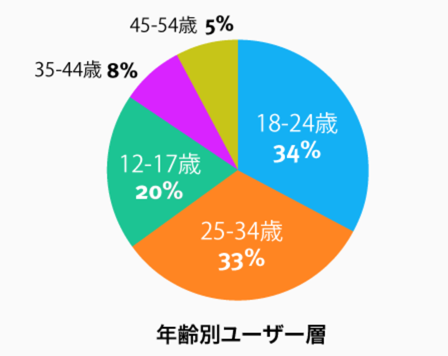

3-3:Instagram

ビジュアル特化型だけあって、ブランドやファッション、飲食等のtoC向けが多い印象があります。

ストーリー機能だけではなく、TikTokに対抗したと言われるReel(リール)やIGTVなど動画に特化したメディア発信ツールになっています。Facebookとの

データ

国内利用者数:非公開(月間アクティブユーザー数:1200万人)

特徴

・タイムランの流動性が低い分、エンゲージメントが爆発的に高い(1投稿の重要性が高い)

・成功している会社は若者受けするおしゃれな写真投稿がほとんど。BtoBの場合はBtoBtoCを意識したブランディングがメイン。

・拡散力はTwitterに比べては弱いが、興味関心、ファン化特化型。(ビジネス向けに直接商品購入にいける導線をついに発動、詳しくは下記)

・ストーリー機能(Snapchatと同じ、24時間で消える投稿)を使って、タイムセールや日常のゆるい投稿も可能、さらにはIGTVやリールなど動画特化メディアにもなりつつある

・Instagramショッピング機能、Shopifyとの連携などついにInstagramだけでの買い物が完結する時代に

・常に新しい技術をリリースしているので最新の流れについていけば「目新しい」コンテンツとして注目してもらえる価値大

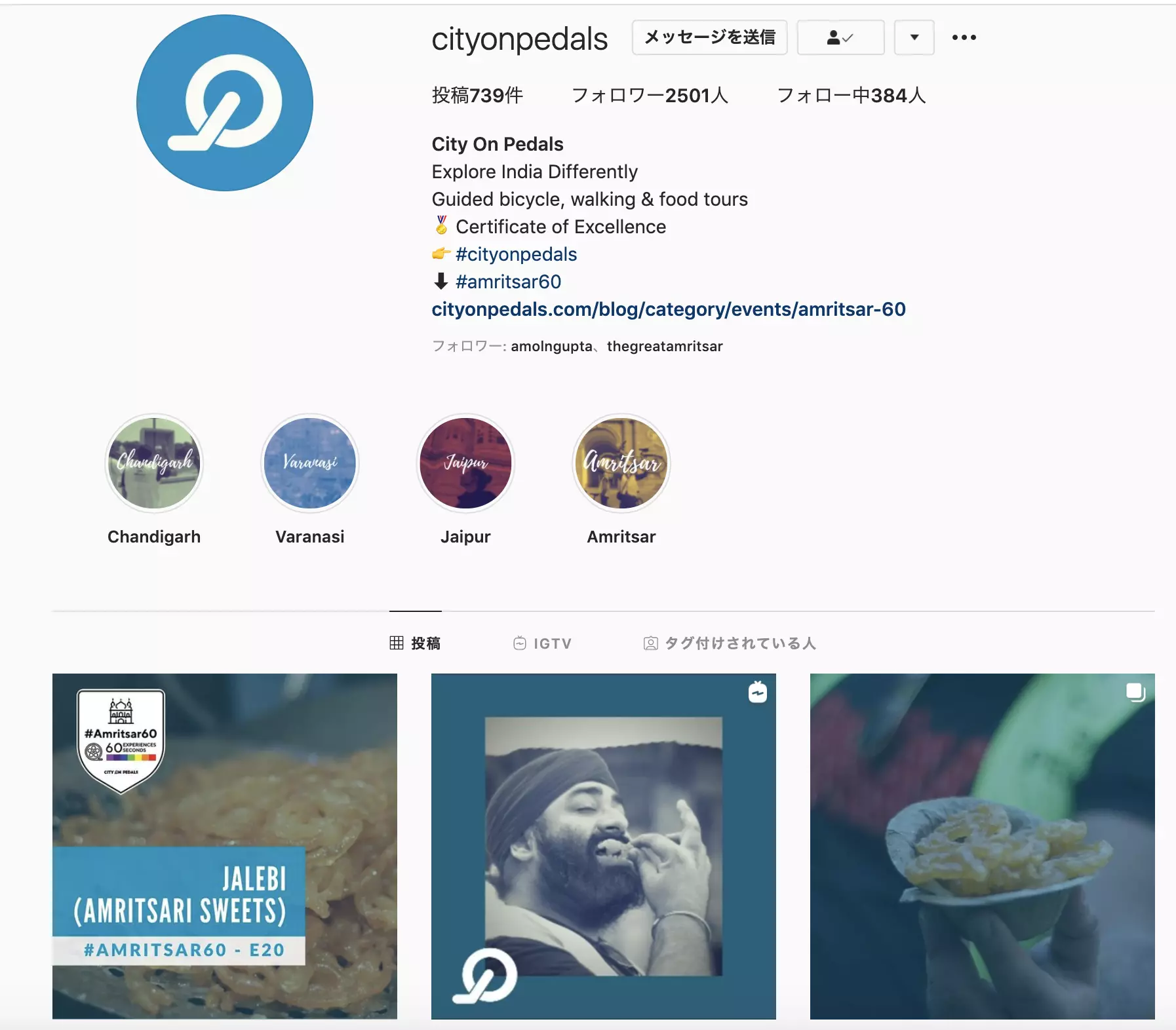

成功事例

・City On Pedals(BtoC)- インド国内の旅行ツアースタートアップ

やはり視覚に訴えるタイプの投稿が目立ちます。躍動感のあるビデオと写真単体の質の高さで見ている人を楽しませてくれます。ロゴをさりげなくコンテンツに入れ込んでいて印象が残ります。

・サイバーエージェント(新卒採用専用アカウント) (B to C)

・トヨタテクノクラフト(BtoB)

BtoBの先のCに向けてうまくブランディングしていますね。日本語だけではなく多言語のハッシュタグを使っています。様々な言語のハッシュタグを活用することで、世界中の人々にリーチします。

・文字に特化した

3-4:YouTube

世界の人口の3分の1がユーザーという巨大動画アップロードメディアです。「ユーチューバー」という職業も生まれるほど、広告を利用したマネタイズが発生したり、誰もが拡散者になれる機会があります。

特徴

・何よりもユーザー数が多く人の目に止まりやすい

・検索効果が高くキーワード選定に力が入る

・「ストック型」と呼ばれデータを蓄積されるので積み重ねの情報を満遍なく視聴者に届けられる

例えばハウトゥーの場合は動画の方がわかりやすい、画面を見ていなくても「音」で情報を届けやすいことから様々なマーケティング手法として使うことがあります。

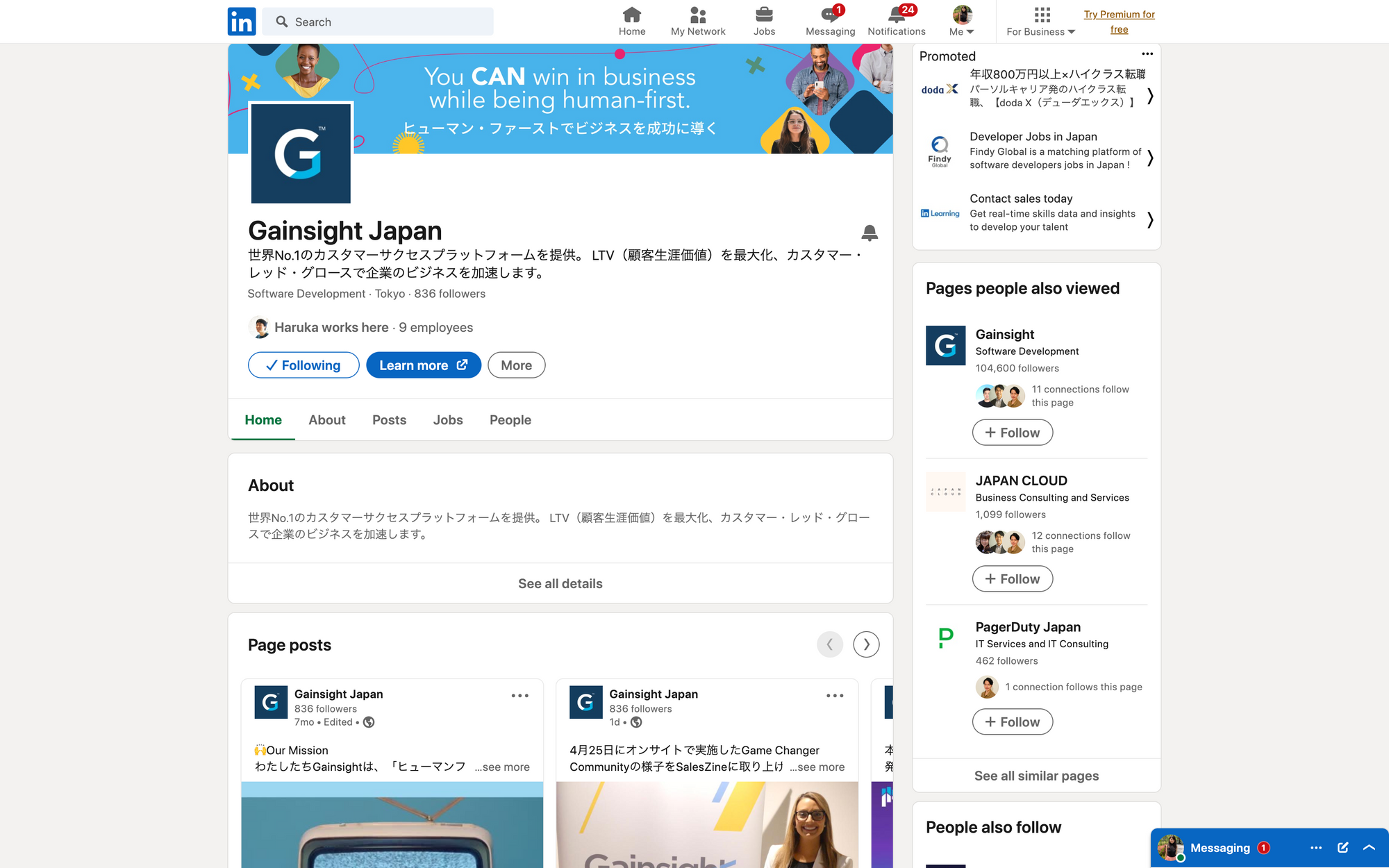

3-5:LinkedIn

世界最大級のビジネス特化型企業としての信頼はLinkedInに依存できる> LinkedInはビジネス向けソーシャルチャネルでありプロフェッショナル用、企業情報などを掲載するため信頼につながります。

ビジネスの世界にいるのであれば必ず個人アカウント(従業員や採用者として)と企業ページを作りましょう。

企業としての取り組み、プレスリリースの発信、社内カルチャーなどできればコンスタントに会社の成長を発信していくことが鍵と言えます。

3-6:Google My Business

地域密着型ビジネスの強い味方、Google 検索や Googleマップなど、さまざまな Google社のサービス上にビジネスや組織などの情報を表示していけるプラットフォームです。

SEOという言葉があるようにGoogleではMEOという言葉も生まれています。MEOとはMap Engine Optimizationの略で、Googleマップを対象とした地図エンジンにおいて最適化を図ることです。

全国規模で店舗がある場合、または各都道府県内で複数店舗や支店がある場合、ユーザーにとって最も便利な店舗を選びやすいように出来るだけ全店舗のアカウント情報を常に更新していくことが好まれます。

特徴

・口コミ、レビュー評価が受けやすい

・口コミに対してダイレクトに店舗側からユーザーに返信できるので、よくない口コミも取り下げてもらえる可能性もある

・商品情報(メニューなど)や最新の営業時間、キャンペーンなど投稿がしやすい

<まとめ>

それぞれ利用者の年齢層や、利用目的に違いがあるので、自社に合ったソーシャルメディアを選びましょう。

一般的には複数運用する会社が多いですが、リソースとの兼ね合いで決めましょう。

※InstagramのGoogleビジネスプロフィールの併用を推奨します。

4.知っているようで知らないソーシャルメディアマーケティングにおける5つの着眼点

あなたの目標は何ですか?=ソーシャルメディアがどうしてあなたのビジネス目標を達成するのに役立つのでしょうか?冒頭でご説明申し上げた通り、ブランドの認知度を上げるためにソーシャルメディアを使うビジネスもあれば、ウェブサイトのトラフィックやEC事業の売上を上げるためにソーシャルメディアを使うビジネスもあります。

もう一度、上記でご紹介したスライドを添付します。ソーシャルメディアのこのファネルに基づいて、何が推奨されるべきで、どんなことに着眼すべきかを表にまとめました。

わかりやすくとあるビジネスを仮定します:

あなたのビジネスが、例えば中古車販売の越境+国内ビジネスだとしましょう。中古車販売といえばネットでサイトを立ち上げて、最終的にはあなたのウェブサイトから中古車を購入してほしいですよね。

その販売顧客も、大きく5つの段階に分けることができますね。上のユーザーのステージによって、アプローチすべき目的や実際のコンテンツ内容が大きく異なることをまずは意識しましょう。

着眼点は大きく5つです。

(1)ユーザーのステージ

(2)目的は?

(3)具体的なソーシャル上の戦略

(4)さらに具体的なコンテンツ内容

(5)KPI

私たちが大切だと思う5つの着眼点のステージごとに詳しく解説します。

例えば中古車ではないにしろ、「車や運転に1ミリでも興味がある」オーディエンスは全て最初のAwarenessファネルに当てはまります。

このファネルのオーディエンスに対するマーケティングの目的はたった一つ、新規ユーザーへの幅広い囲い込みです。

ソーシャル戦略は何になるでしょうか?

抽象的な表現ですが、戦略は

・”ターゲット層へのリーチ”

・フォロワーとシェア・オブ・ボイスの成長

です。

つまりこの時点ではすぐには”顧客(=中古車をあなたのウェブサイトから買ってくれる)”にはつながりませんが、戦略によるフォロワーの増加を狙います。

つまりオーディエンス層ですね。

では具体的にどうやって?

それがコンテンツ戦術になります。

4-1.ソーシャルマーケティングにおけるコンテンツの種類は3つに分けられます

1.オウンドコンテンツ- Owned Contents

2.アーンドコンテンツ - Earned Contents

3.ペイドコンテンツ-Paid Contents

ソーシャルメディアマーケティングでは、コンテンツの種類は3つに分けられます。

この名前で想像できる通り、

1: 自社発信のコンテンツ

例) 中古車と新車、新古車の違いは?中古車を買うときの注意点!などのお役立ち情報のような内容を発信

2: ユーザーから得られるエンゲージメント

自社発信に対する返信やメンションもあなたのブランドの貴重な「獲得したコンテンツ」になります。

これに手を加えてシェアしていくことで活かすことができます。

3: 有料広告などコンテンツ発信にお金が発生することです。

上記2つはオーガニックですが、各ソーシャルプラットフォームに従った広告です。もしくはインフルエンサーやアンバサダーに宣伝を依頼するにもお金が発生するので、ペイド(有料)となります。

コストが低いからと、とりあえず始めるだけでは決していい結果はでません。コストとは運用にかかる費用だけではありません。例えば炎上といったリスクもコストになりませんか?なぜならそれによる売上への損害はソーシャルメディア運用にかかった費用とも言えるからです。

また、別の視点でいうと、コストが低いのではなく、コストパフォーマンスが高いのです。

仮に広告費ゼロで(ありえませんが)テレビCMを打てるとなったら、どんな会社でも全力で戦略から実行まで行いますよね?

今やソーシャルメディアにはそれほどの影響力があるのです。

テレビで人口の3分の1(Twitterの利用者数)が見た番組など記憶に遠いですよね。

しかし、お金の代わりに地道な継続力と場合によっては時間が必要となります。

そう考えると、他のマーケティングと同様に、しっかりと事前に戦略を練ってから運用に入るのも、何ら不思議ではないと思います。

4-1.(a)運用の目的とコンセプトを決める

最初にソーシャルメディアマーケティングがどのような使われ方をするのかはご説明しました。その上で自社にとっての運用目的、コンセプトを決めましょう。

運用目的は他のマーケティング同様に、自社の利益にどう貢献することになるのかを具体的に決めていきます。

例えば、先ほどの中古車の越境+日本国内販売の運営会社で、ソーシャルメディアからサイトへの新規流入数を増やすことが目的となった場合、ソーシャルからの訪問者数、購入率と単価等が”マーケティング全体における”ソーシャルメディア担当者が関わるKPIとなりますね。(後ほどソーシャルメディア単体でのKPI設定は紹介します)

この場合はソーシャルメディアの使い方としては、最初の購買の流れでいうところの認知、興味関心が目的となっています。

そのため、コンセプトは拡散されるコンテンツを投稿するタイプが前提で考えられます。シャープはまさにこのパターンになります。(目的は違うかもしれませんが)

ちなみに、弊社の場合は、アプリケーションの提供後のファン化を目的としてスタートし、現在220万フォロワーになっています。

コンセプトは機能が多々あり複雑ということもあり、アプリの使い方や、便利な応用法がメインとなっています。サポート用のアカウントも作っています。

日本向けアカウントは、最初は同じような運用体系だったのですが、BtoBでのツールを新しく始めて、そちらにフォーカスすることになったので、ソーシャルメディアマーケティングに役立つ情報をつぶやくようになりました。

例えばこのようにです。

【#ハッシュタグTips】

— Statusbrew 日本 (@statusbrewJP) December 9, 2016

Twitter上でたまにみかけるハッシュタグ。実はこれツイッターでのエンゲージメントを2倍以上に高めることもあるようです。

また、最適なハッシュタグの数はTwitterでは2個といわれています。

ぜひ一度試してみてください! #Statusbrew

このように同じ会社でもアカウントによって目的もコンセプトも変わってきます。丁寧に一つ一つ決めましょう。

4-1.(b)目指したい!ベンチマークを見つけよう

Tips:自分の運用するアカウントと同じ形態で先を走っている企業をベンチマークしておくことで、投稿する内容に困った時の参考や、そのアカウントのフォロワーを自分からフォローしてフォローバックで増やすといったAirBnBのグロースハック的手法を使う事もできます。

中古車販売の企業運営の場合、すでにソーシャルメディア上で多くのオーディエンスを獲得している、エンゲージメントが圧倒的に高い企業はどこでしょうか?

Facebookページの検索、Instagramのキーワード検索などありとあらゆる検索を使って「うちもこれを目指したい!!」と見つけてみましょう。

何よりもベンチマークやそのベンチマークへコメントを投げているユーザーがどのようなキーワードを頻繁に利用しているかをシートにまとめましょう。

4–1.(c):獲得したいターゲット層を決める

目的、コンセプト、ベンチマークが決まれば”アカウントの”ターゲット層もぼんやりとイメージできているかと思います。

それをペルソナ(最もあなたの運用するソーシャルメディアに興味をもってくれる人)で言語化しましょう。

これによってチーム内での共通認識がより具体的になり、なおかつ誰に向けて投稿しているのかが明確になります。ターゲットユーザーにあてはまらなければ最初のコンバージョンに繋がりません。以下、弊社で利用しているフォーマットを日本語にして綴っておくので、コピペ等でご自由にカスタマイズしてご利用ください。

<ソーシャルメディア運用向けペルソナ>

名前:

年齢:

性別:

仕事:

給料:

趣味:

ライフスタイル:

性格:

SNSを登録している理由:

ホーム画面一枚目に置いているSNS:

SNSを開くシチュエーション:

購買活動の段階:

フォローしてくれてる理由:

Tips:弊社ではこれに加えて、具体的なストーリー(このペルソナが、なにがきっかけで自社を知り、どう購入、ファン化にいたるのか)を、これまでで設定したソーシャルメディアの役割を踏まえて描くようにしています。

そうすることで、ソーシャルメディアの役割がより明確になり、なおかつ成長に従って変化するペルソナへの対応がスムーズになります。

こちらも参照ください

4–1(d):ペルソナに向けた投稿コンテンツを決める

ソーシャル上に投稿するコンテンツは数多くの種類がありますが、長期的に地道に成功しているアカウントは、「人の役に立つ情報」を発信するのがうまいです。人はeducatedされたいものです。常に無意識のうちにより良い情報・知識・教養を取り入れたいと思っています。

人の心に止まる、人の共感を呼ぶ経験談などTwitterの活用法はこの10年で大きく進化しています。

【これやったら日本語喋れるようになった】

— Ananya (アナンヤ) (@pekowani) November 24, 2020

•毎日5分間でも勉強した

•一人で喋る時間を作った

•インプットとアウトプットを両立した

•フラッシュカードを習慣化した

•ドラマのセリフを真似した

•ブログを書いた

•電話で話す練習した

皆さん一緒に頑張りましょう🔥

もちろんどれか一つに絞るとういわけではなく、最も大切なのは、ターゲットが欲している情報を届けることです。

上記はその主なものを載せただけです。(c)で作成したペルソナを参考にどんな投稿を発信していくか、一度考えてみましょう。

ユーザーの欲してる情報がわからない場合などは、TwitterやInstagramストーリーズのアンケート機能を使ってみてもいいかもしれません。

基本的には自社に関心があってフォローしているので、予想以上にユーザーは答えてくれます。

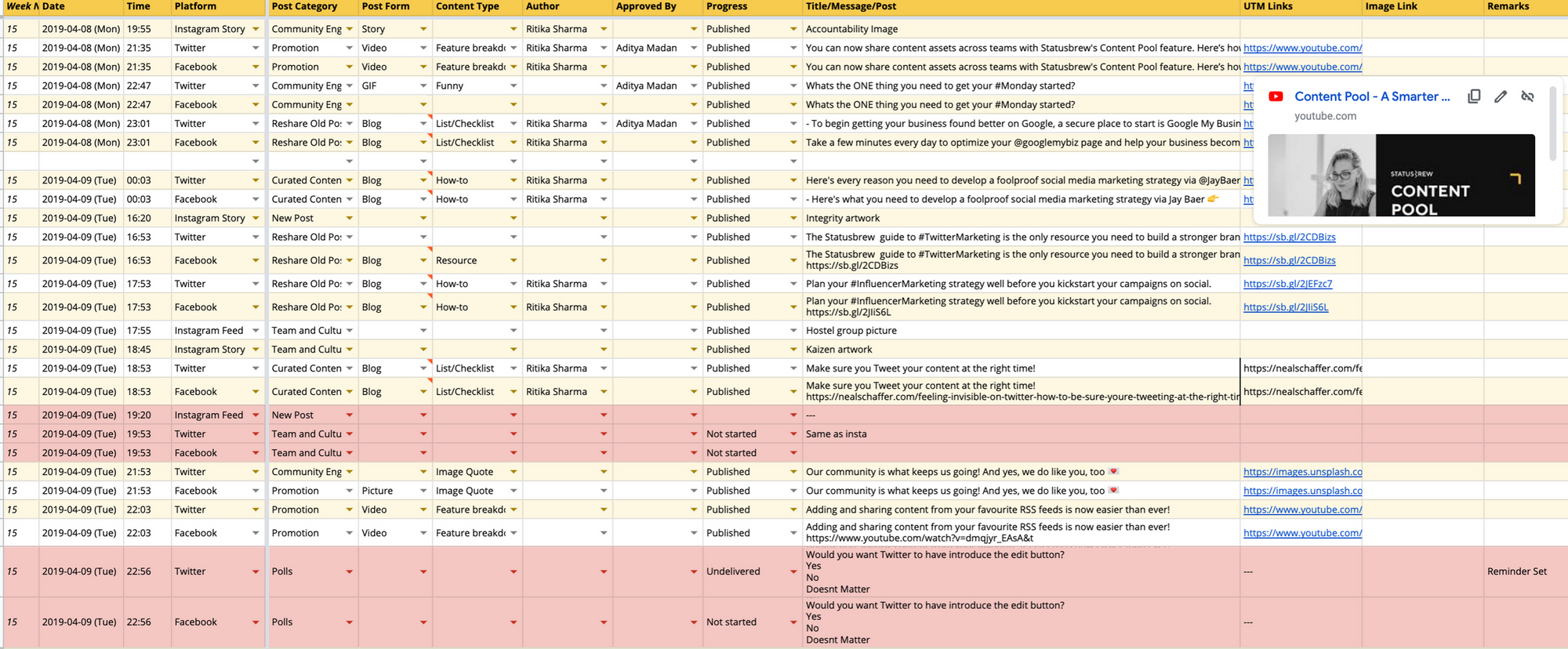

Tips:私たちStatusbrewはエディトリアルコンテンツカレンダーの作成をお勧めしています。例えばツイートの内容を投稿内容の種類別に、エクセルやGoogleスプレッドシートに貯めて(100個はストックしています)自動的に投稿してくれるツールと、リアルタイム性のある投稿をミックスしています。また、CSVファイルを使って何百件ものツイートやInstagramの投稿を一度にあらかじめセットしておくこともできます。

4–1.(e):KPIの設定

ここまで決まったら次はソーシャルメディアの成果を測定するためのKPIを設定していきましょう。基本の確認ですが、KPI設定で大切なのは、この3点になります。

・行動につながる(改善案を出しやすい)

・わかりやすい

・期間比較ができる

例えば、この章の最初に例にあげたEコマースでいうと、『ソーシャルからサイトへの新規流入数』は正しいKPIでしょうか?

わかりやすさは問題ないかと思います。

行動につながる、これはどうでしょうか?

もう少し細分化できそうですね。なぜなら、ソーシャルからサイトへの流入口はツイートからのリンク、プロフィールからのリンク、ツイート→ブログ→サイト等様々な流入経路が考えられるからです。

例えば、ツイートからの流入が購買につながりやすい、購買単価が高い等で増やしたいとなった場合は、『ソーシャル上のツイートからの流入数』としたほうが、具体的な案もでやすいと思います。

Tips:購買単価や購買数等、自社サイト以降の情報に関しては、ウェブだとグーグルアナリティクスが多いかと思います。

アプリは多種多様なため、一概には言えませんが、マーケティング部署以外からの担当だと使ったことがないかもしれません。情報をもらう、もしくは勉強が必要になります。

最後に期間比較ができるか。いまのままだとできませんね。

例えば今週と先週を比較して、今週は流入数が20%あがったとしましょう。しかし、ツイート数が先週より70増えたとします。

この場合、20%の増加は本当にいいことでしょうか?1ツイートあたりの流入数は下がったことになりますよね?

そのような弊害を取り除くためには、『1ツイート当たりのサイトへの流入率』とするほうが、本当にツイートが意味のあったものなのかが測れるかと思います。

Tips:期間比較のポイントは”率”にすることです。

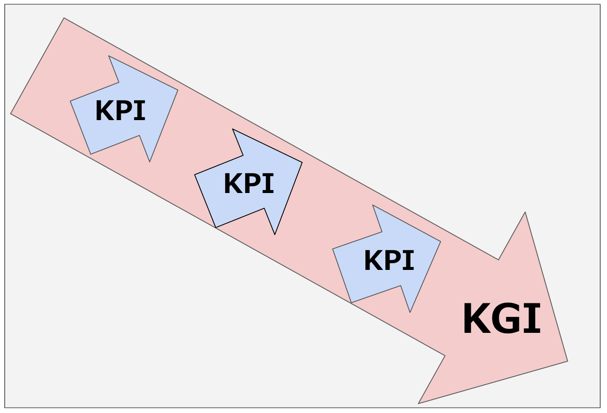

このように、KGIに対して追うべき指標を洗い出し、そのなかから重要なものをKPIと設定していきましょう。

目標や業種に関係なく、ソーシャルメディア戦略はデータ駆動型であるべきです。

つまり、重要なソーシャルメディア指標に焦点を当てるということです。目標に直接合致するデータを掘り下げましょう。

どのような測定基準について話しているのでしょうか?その内訳は以下のとおりです。

リーチ> 投稿リーチとは、あなたの投稿を見たユニークユーザー数のことです。あなたのコンテンツは、実際にどれくらいユーザーのフィードに届いているのでしょうか?

クリック数>あなたのコンテンツやアカウントがクリックされた数です。キャンペーンごとのクリック数を把握することは、好奇心を刺激するもの、購買意欲を高めるものを理解するために欠かせません。

エンゲージメント率>ソーシャル・インタラクションの総数をインプレッション数で割ったものです。これは、オーディエンスがあなたをどの程度認識しているか、そして彼らの交流意欲を照らしています。

ハッシュタグパフォーマンス>最もよく使われたハッシュタグは何でしたか?どのハッシュタグが最もブランドと関連していましたか?これらの答えを得ることで、今後のコンテンツの焦点を絞ることができます。

5. お待たせしました!ソーシャルメディアマーケティングの4本柱

ソ

ーシャルメディアマーケティングには絶対にどれ一つとして取りこぼしてはならない大切な4本の柱があります。Statusbrewのロゴマークが3つの柱に付いていますが、後ほどご説明します!

それでは4つの柱にしたがって、じっくりやっていきましょう!

4-1. Strategy - 戦略 (セクション4で戦略について説明しました!)

5-1. Planning & Publishing - 計画と投稿

5-2. Listening & Engage - リスニングとエンゲージ

5-3. Analytics & Reporting - 分析とレポート

の順番通りにレクチャーしてまいります。

5-1. Planning & Publishing - 投稿と計画

これで日々の運用の手前までの準備は完了しました。

ここからはそれを日常的にどう運用していくのかを説明します。

特にスモールビジネスのためのソーシャルメディアマーケティングは、通常、ソーシャルメディア上で一貫した存在感を持つことから始まります。今世界で30億人近くがソーシャルメディアを使用しています。ソーシャルメディアのプラットフォーム上にあなたのブランドが存在することで、あなたのブランドがあなたの将来の見込み顧客に発見される機会をそれだけで与えることができるのです。

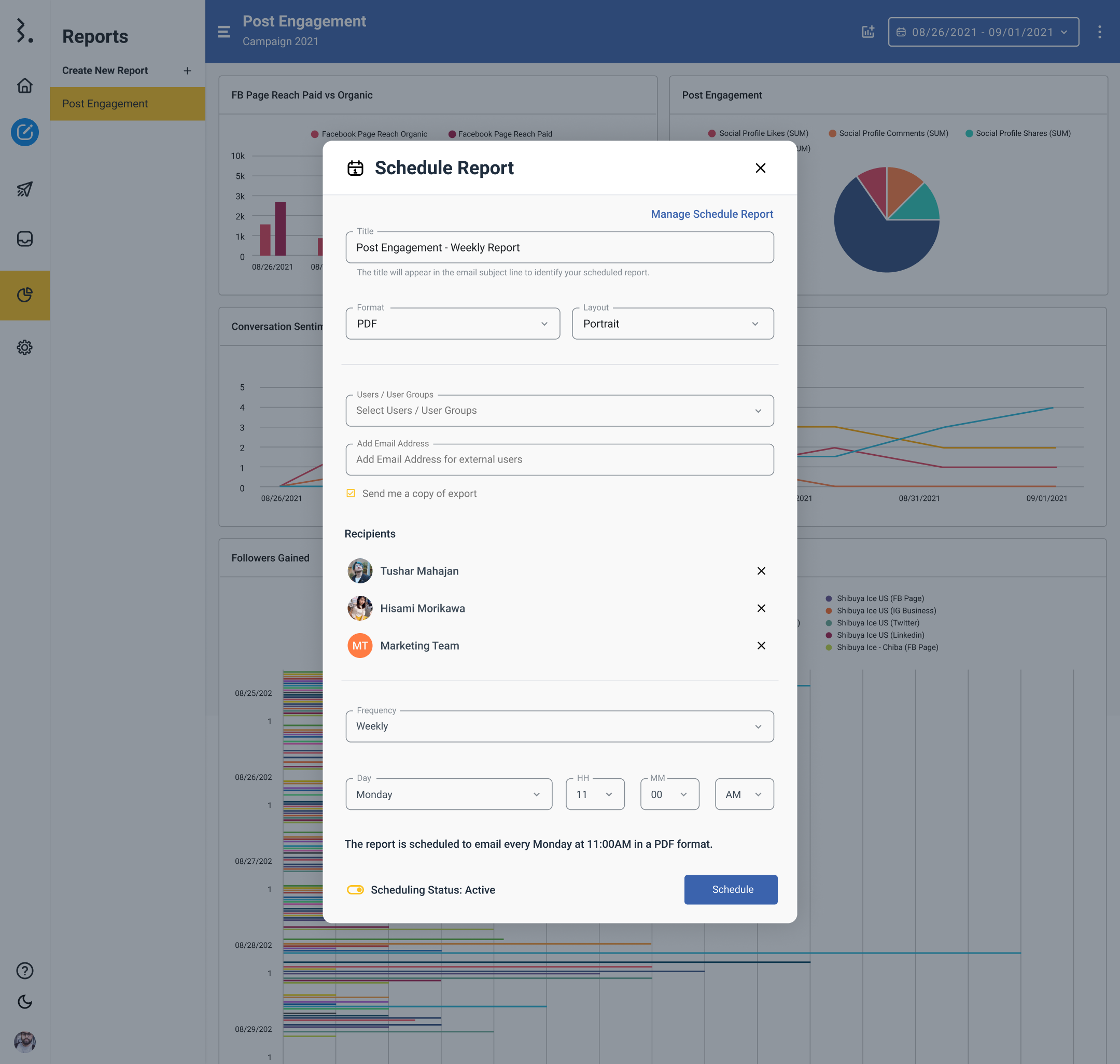

ソーシャルメディアへの投稿は、ソーシャルメディアプラットフォーム上でブログ記事やニュース記事、商品詳細ページのリンク、画像、動画を共有します。しかし突発的に「時間できたから今からアップしよう」よりもあらかじめ前もってコンテンツの計画を立てておくことをお勧めします。また、ソーシャルメディア上でのリーチを最大化するためには、オーディエンスがもっとも集まる適切なタイミングと頻度で公開する必要があります。

Statusbrewのような様々なソーシャルメディアのスケジューリングツールがあり、好みの時間に自動的にコンテンツを公開することができます。これにより、時間を節約し、オーディエンスがあなたのコンテンツに最もエンゲージする可能性が高い時間帯を徐々に掴んでいくことができます。

5-1(a): コンテンツプランニングとは?

先ほどもちらっとお話ししましたが、あなたが企業のマーケティング部門のソーシャルメディア担当でない限り、ほとんどの方がそもそもどうやって企画・計画するの?と混乱するかと思います。そしてほとんどの方は手探りでの運用になることが多いものです。方向性に迷ったり、取り上げるべきネタを見つけられなかったりで、情報発信を継続していく難しさに直面するケースが多いでしょう。

しかしソーシャルメディアマーケティングの担当者(ソーシャルメディア投稿担当者)であれば必ずと言っていいほど必要になってくるのが、エディトリアルカレンダーです。

エディトリアルとは日本語にすると編集可能な、という意味になります。エディトリアルカレンダーはすべてのソーシャルメディア用のコンテンツを戦略的に計画するために不可欠な組織ツールです。

これだけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、簡単に無料で作成できます!

■ストック投稿

先に投稿内容と投稿日時を設定しておいて、自動で投稿されるようにする仕組みです。

ストック投稿には、予約投稿と定期投稿(Statusbrewではカテゴリ投稿と読んでいます)の二種類があります。

予約投稿は一回限り、予約しておいた日時に自動投稿される仕組みで、定期投稿は、決められた複数の投稿を定期的にコンテンツのカテゴリ別に自動投稿していく仕組みです。

例えばブログを投稿する場合は、定期投稿にしておくことで、偶然タイムランを見逃した人にリマーケティングし、より多くの人に見てもらえるようになります。

ビジネスの場で、マーケティングとしてソーシャルメディアを運用する以上、このストック投稿なしでは、まず100%成功しません。必ず使いましょう。

#エクセルやGoogleスプレッドシートに投稿コンテンツに基づいて投稿内容を作成、管理

こちらが私たちStatusbrewが実際に使っているチーム共有できるエディトリアルコンテンツプランニングシートです。スプレッドシートで作っています!

・投稿日時

・投稿メディア

・コンテンツ

・キャンペーン名(通常Tips/割引/社内風景etc)

・リンク(あれば)

・リアクション

・リード(リンクをつけた場合)

は最低限管理していきましょう。

さらに今どんなステータスにあるのか共有しましょう。

ステータスとは:

・アイディアシェア中

・下書き中

・承認申請済み

・投稿済み

Tips:予約投稿のできるツールは弊社の無料版を含めていくつかあります。ソーシャルメディアマーケティングツールとGoogleで検索すると多く出てきます。性能が良いものはやはりソーシャルメディアでリテラシー的にも先進国の外資ツールですね。HootSuiteやBufferなど。少なくとも英語に抵抗がある方は、弊社ツールStatusbrewをお使いすることをお勧めします。

5-1.(b)ソーシャルメディアのコンテンツブランディングとハッシュタグ

■️ビジュアル・ブランド・アイデンティティ

日本はまだ活字文化なのでどんな文章もファンはじっくり読んでくれるものですが、基本的にソーシャルメディアはほとんどの人がスマートフォンで一瞬でスクルールしていくものです。

Instagramストーリーズなど、特にどんどん右にスワイプしていませんか?無意識にTwitterもいいねやRTができる容易な時代です。だからこそ「企業としてブランドとして視覚で訴える」ブランディングをしましょう。

ビジュアルブランドのアイデンティティとは、ソーシャルメディア上であなたのビジネスがどのように見えるか、ユーザーがパッとあなたのアカウントを見てどのように感じるかということがすべてです。

Instagramでは、「画像を必ずアップロードしなければいけない」というそのコンセプトとルールから、強力なビジュアル・アイデンティティは、ブランドメッセージを強化し、よりプロフェッショナルに見せることでフォロワーを増やすことにつながります。こちらに詳しく書いておりますので、ご参照ください。

■ハッシュタグマーケティングとアルゴリズムの関係性

私たちStatusbrewが研究と検証にもっとも特化しているのがInstagramのアルゴリズムとハッシュタグです。そもそもソーシャルメディアは「常に毎日進化している」プラットフォームです。自分から情報を取りに行く、疑問に思ったことは解明する気概が必要です。

特にInstagramなどソーシャルメディアは良くも悪くもアルゴリズムというものに振り回されます。昨日まで高かったエンゲージメントが今日は0、誰も見てくれないなんてことよくあります。まずはInstagramのアルゴリズムとはなんぞや?ということについて基本的な部分を学びましょう。「情報を取りに行くとは?」ということについても上記のブログでも書いておりますので、ぜひ!

そして冒頭でも「ハッシュタグが検索ツール」と申し上げましたが、ハッシュタグ検索の中でトップ投稿にランクインしてより多くのリーチを得るための基本を押さえましょう。

5-1.(c)ソーシャルメディアはキーワードの関連性にとことんまでこだわろう

ソーシャルメディアは「検索される」つまりユーザー主導型の非常に便利なプラットフォームです。

ソーシャルメディア上にユーザーは、必ず何かを探しています。

またそれがビジネス対象になると、具体的に商品やサービスそのものや対象の情報をあの手この手で探します。

あなたが良い情報をソーシャル上で発信していれば、ユーザーが検索した際にあなたのコンテンツ発見>あなたのプロフィールへの導線となります。

このために、最も最適化しなければならないのが「キーワード」「ボキャブラリ」です。

もはやSEOと同じですね。

・ユーザーはどんなキーワードを使って、あなたのビジネスの対象となるものを語っていますか?

・あなたの競合はどんなキーワードを使っていますか?

まずはキーワードにとことんこだわりましょう。

そのキーワード調査のために下記のエンゲージとリスニングが役立ちます。

5-2. Listening & Engage - リスニングとエンゲージ

ソーシャルメディアのフォロワーが増えたり、エンゲージメント率が上がると、比例してあなたのブランドに関する会話も増えます。

ソーシャルメディアにおける会話(Conversation)とは、ソーシャルメディア上のコミュニケーションのチケットの形式をさします。つまりTwitterのツイートの@メンションやDM、InstagramやFacebookでの@メンション、YouTubeのコメント、Google My Businessの星付き評価に当たります。誰かがあなたのブランドについてTwitter上などで「会話」することが必ず生まれます。

ユーザーはあなたのソーシャルメディアの投稿にコメントしたり、ソーシャルメディアの投稿にあなたをタグ付けしたり、あなたに直接メッセージを送ったりします。

■ソーシャル上のユーザーの会話こそがブランドの源泉になる

ユーザーはあなたに知らせずに(メンションしたり直接コメントしたりせず)ソーシャルメディア上であなたのブランドについて話すかもしれません。そんな時に必要になってくるのがソーシャル・リスニングです。私たちStatusbrewは企業版エゴサーチと読んでいます。それが肯定的なコメントであれば、どの要素(投稿自体なのかキャンペーンなのか、商品自体なのか)キーワードを元に分析してエンゲージします。ネガティブなコメントであれば、悪化する前にサポートを提供し、状況を修正することができます。

企業はソーシャルメディア上でどう対応すべきか?

こちらは年々個人ではなく企業の炎上騒ぎが多くなっているので、ぜひ併せてお読みください。

Statusbrewではフォロワーの数より、エンゲージメントの数が最も重要と考えています。

ユーザーからのエンゲージメントに反応することがさらなるエンゲージメントを生み出し、バイラル効果によりアカウントの成長を促します。

すべてのソーシャルメディア・プラットフォームですべての通知を手動でチェックすることもできますが、これは効率的ではなく、あなたのビジネスのソーシャルメディア・プロフィールにタグが付けられていない投稿を見ることはできません。代わりに、あなたのビジネスのソーシャルメディアのプロフィールにタグが付けられていない投稿を含めて、すべてのソーシャルメディアのメンションとメッセージを集約するソーシャルメディアのリスニングとエンゲージメントツールを使用することができます。

競合他社や業界に関わるキーワードなども常にモニタリングして、チケットとして一つ一つ管理しましょう。こんなに企業の資産になるものはないと考えています。ちなみに誰でもできるエゴサーチはTwitterの「高度な検索」つまり検索コマンドを用いて行うことができます。

5-3: Analytics & Reporting - 分析とレポート

コンテンツを公開した後は、あなたが一生懸命行動したソーシャルメディアマーケティングがどのように機能しているか、効果測定します。

効果測定のために設計したKPIがありますね。そのKPIと比べてどうだったか、調べる必要があります。

ソーシャルメディアで先月よりも多くの人にリーチしていますか?月に何回ポジティブな@メンションを受けていますか?何人の人がソーシャルメディアの投稿であなたのブランドのハッシュタグを使用しましたか?コンテンツごとの反応の違いは?どんなキャンペーンがソーシャル上でうまくいきましたか?

企業がソーシャルメディアを始めるにあたって犯すよくある間違いがいくつかあります。1つ目は、ソーシャルメディアだけの目的から始めてしまうこと。

InstagramやFacebook、Twitterなどのソーシャルチャネルを利用して、高評価、コメント、シェアの数を増やすための目標を設定するかと思います。このアプローチも理にかなっているように聞こえますが、ソーシャルメディアのみの視点でしか成り立っていません。結局のところ、それはあなたのビジネスにとって実際にどれだけ価値があるのかが欠けています。ソーシャルメディアのエンゲージメント=アクションをビジネス目標に関連付けない限り、ROIは理解しづらく、結局ただ投稿するだけで終わってしまいます。特定のビジネス目標と一致しない追跡メトリックは、大切な予算と貴重な時間を費やしすぎる可能性があります。

こちらのブログ(ソーシャルメディア分析で成功するための方法 〜基本的な間違いは依然として企業が犯している〜)でどの指標を自身がチェックすべきかリストアップしてから、分析取得に取り組みましょう。

さらに、そもそもInstagramやTwitterはどのような指標(メトリックス)があるか、何を意味するのかご存知でしょうか?InstagramもTwitterもネイティブプラットフォームで分析データを確認できますが、まずはそれぞれの意味を自分のビジネスの目標と掛け合わせましょう。

ソーシャルメディアプラットフォーム自体は、このような情報の基本的なレベルを提供しています。より詳細な分析情報を取得したり、ソーシャルメディアプラットフォーム間で簡単に比較したりするには、Statusbrewのような幅広いソーシャルメディア分析ツールを利用できます。

■ネイティブ分析ツール

まず、必須分析ツールを先に紹介します。

・Twitterアナリティクス

このように、月間の伸びから各ツイートの反応まで全ての数字が取得できます。

これらは各社が提供しているので、数字の信ぴょう性、幅広さともに抜群に高いです。

また、どちらも導入に費用や工数はかかりませんので、いますぐ始めましょう。

■分析対象

導入ができたところで、分析について説明します。

まず、大きく二種類の数字をみていくことになります。

・KPIとKGI

日々のアクションによって、設定したKPIが伸びているか、その伸びがKGIに反映されているかをチェックしましょう。

なぜなら、SNSマーケティングは他のマーケティング手段と比べてKPIに設定できる部分が極めて多様です。

そのため、各KPIは上がってあるのにKGIは下がる、ということも往々にしてあります。(下図参照)

このため、小まめに確認し、KPIも必要があれば改善していきましょう。

少なくとも、上記の状況に陥ったときは必須です。

こちらの数字はソーシャルメディアに割くリソースが多い会社ではマネージャーのみが管理するかもしれません。

弊社もソーシャルメディアマネージャーが基本的に管理しています。

・各種KPIの変化(導線)

ソーシャルメディアマーケティングでは一つ一つのコンテンツが軽い代わりに、オウンドメディアやブログの数倍のコンテンツ量になります。

そのため、数字の変化も目紛しい頻度で起こります。1日気を抜いてチェックを怠るだけでも致命傷になりかねないので(一つのコンテンツで一瞬にして炎上するリスクもあります)、常にチェックしましょう。

主なチェック項目はKPI次第なのですが、おそらく基本として以下の項目は最低限みることになるのではないでしょうか?

5–3.(a) 改善 - KAIZEN

ここでは、数字の分析と定性調査(エゴサーチや#ハッシュタグサーチ)を元に改善を行っていきます。

KPI次第になってきますが、主な改善のポイントは以下のようになるかと思います。

特に、ソーシャルメディアからダイレクトに売上に繋げる企業は、重要なポイントかと思います。

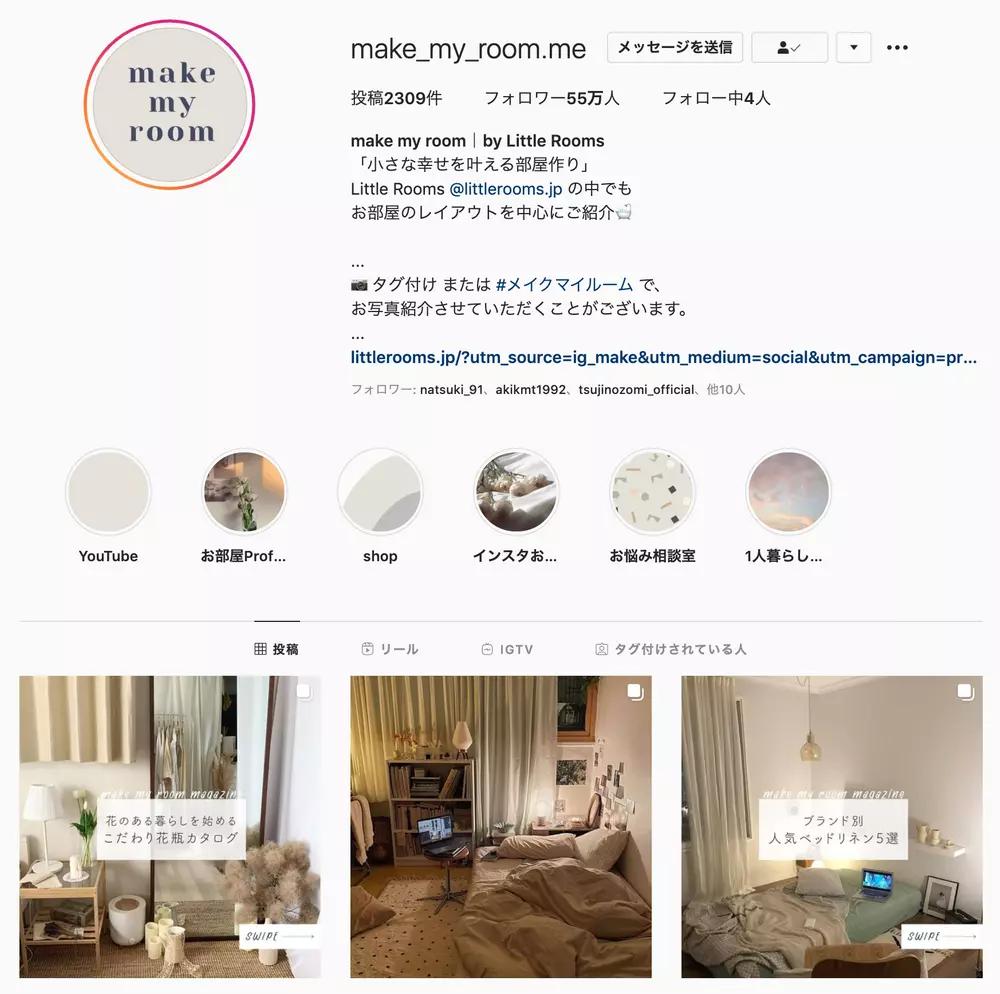

ソーシャルメディアからダイレクトに売上が繋がるような企業は、やはりECですね。こちらはインテリア家具・雑貨のEC企業様ですが、まさにInstagramマーケティングの成功例と言えます。(Statusbrewのお客様)

Instagramでがっちりファンを掴んで、ECサイト(購入窓口)にユーザーをリードしています。

ソーシャルはリアルタイム性が強いので、改善のスピードも極めて重要になります。

■投稿(内容×頻度)

これは真っ先に思いつきますね。

Twitterアナリティクスで人気のある投稿やトレンドハッシュタグは調べることもできるので分析、改善で自社にあった内容を把握していきましょう。

また、フォロワーの属性とターゲットのすり合わせも行いましょう。

フォロワーが増えただけで満足する担当者の方も多いのですが、それだけでは意味がありません。例えば新規ユーザーを増やしたいのに既にファンのユーザーだけがフォローしてくれてる場合は改善が必要かもしれません。

新規のユーザーがフォローしたくなるような投稿をする必要があります。(RTをしてくれたり積極的な宣伝をしてくれる可能性があるので悪いことでは決してありません。ただ、もう一歩先をみる必要があります。)

頻度も同様に改善して最適化する必要があります。フォロワー数の変動とともに変えていく必要もあるので、分析を怠らないようにしましょう。

■プロフィール内容の変更

意外に見落としがちですが、導線のなかでも”かなり”重要な要素です。

特に認知から興味関心の層では、リツイートやリポスト等でまだフォロワーではないユーザーに認知してもらえた時、プロフィールへ一度飛んでフォローするかを決めます。

Instagramのバイオ(Bio)は特に絶対にこだわるべき箇所です。企業やブランドとして自己紹介がないのは論外ですが、どんな内容を発信するのか、どんな会社なのか、惹きつける文章になっているか、等でフォローに至るコンバーション率、サイトへの訪問率が大きく変わります。

プロフィールへのアクセス数もアナリティクスでチェックできるので、例えばそこからサイトへのリンクにクエリパラメータを付与する等してチェック、改善しましょう。

ソーシャルメディアマーケティングに欠かせない、

3-1. Strategy - 戦略

3-2. Planning & Publishing - 計画と投稿

3-3. Listening & Engage - リスニングとエンゲージ

3-4. Analytics & Reporting - 分析とレポート

はご理解いただけたでしょうか?

6. ソーシャルメディアマーケティングツールを導入しよう

Statusbrewではこれら全てを一元的に管理するプラットフォームをツールとしてご提供しています。

なぜソーシャルメディアマーケティングツールなのか?

企業として、組織としてソーシャルメディアマーケティングを成功させたい場合は、様々な面からマーケティングツールの導入をお勧めします。

私たちStatusbrewが自信を持って提供するソーシャルメディア管理・分析ツールをご紹介します。

▷Statusbrewのコンテンツのタスク管理機能 - Publishing

コンテンツはカテゴリー化、タグによりインデックス化することをソーシャルメディアコンテンツマーケティングにおいて大切であると考えています。

1)各ソーシャルチャネルとアカウントごとのベストな投稿の時間帯がわかる

2)コンテンツの繰り返し方によってはバランスが乱れていないか、偏っていないか俯瞰してチェックできる

3)どのタグ=コンテンツの種類が最もパフォーマンスが良いかタグ単位でのちに分析に活かせる

Statusbrewの予約投稿機能はチームワークならではの承認ワークフローがついています。(※プラン用確認)

・いつ

・誰がどんなコンテンツタスクを抱えていて

・誰の承認待ちなのか

・どんな投稿のタイミングを狙っているのか

を美しいリストで俯瞰して確認できます。

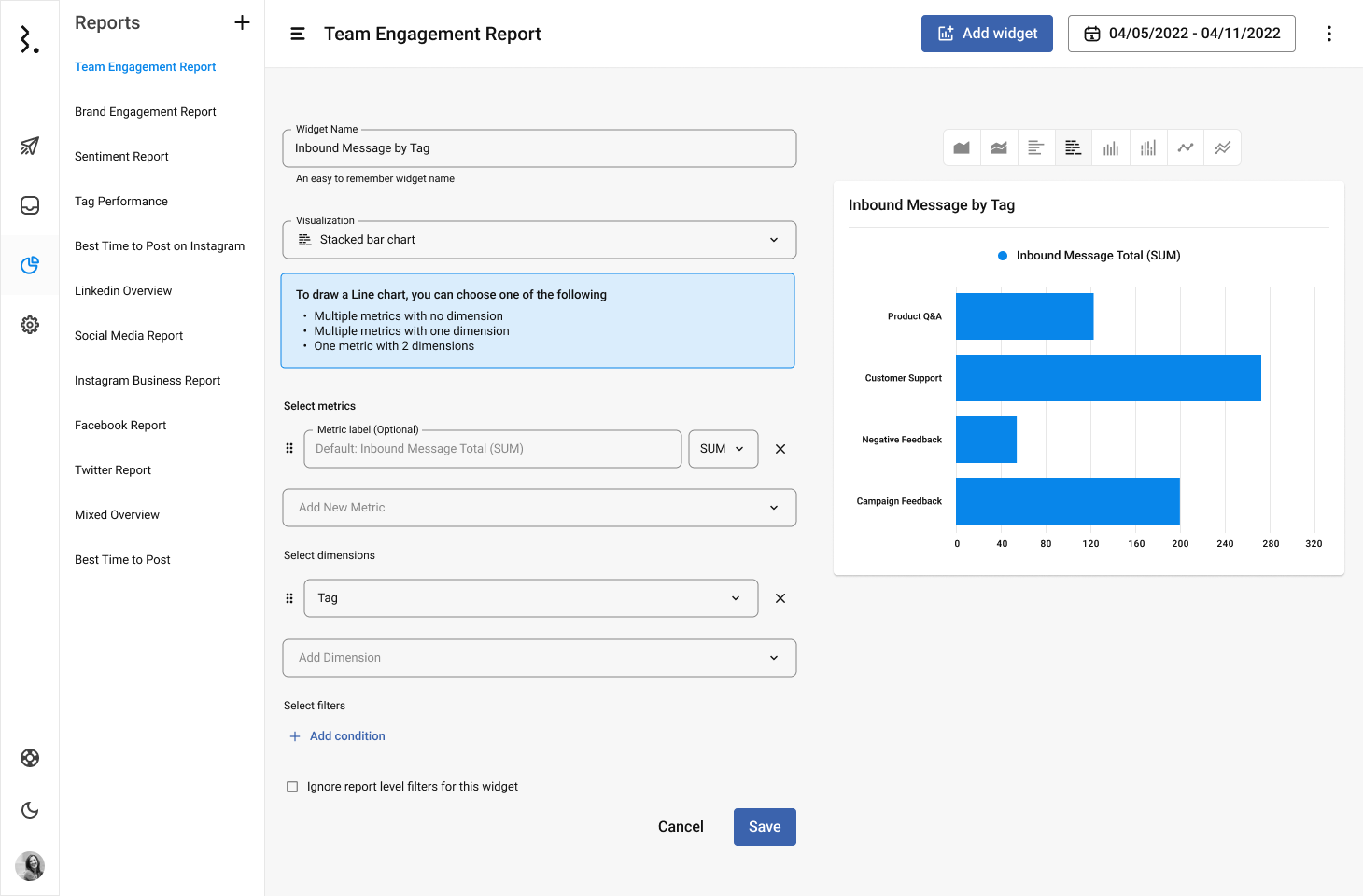

▷Statusbrewの分析レポート - Reporting

Statusbrewは2021年末にソーシャルメディアの高機能アナリティクスをリリースしています。

ソーシャルメディアマーケティングでは分析指標の数が非常に多いこと、さらにアルゴリズムの特性も相まり、どの数字をどの視点・角度から見て良いのか迷う方が多いのではないでしょうか?

特にソーシャルメディアアカウントの成長のフェーズごとに見るべきデータが異なったり、時期や状況ごとにデータの視覚化を容易にできることが望まれている今日、Statusbrewは完全カスタマイズ性のデータ取得・分析ダッシュボードを提案します。

このカスタム・ウィジェットを使って、

・どんな数字(指標)を

・どんな要素を含めて

・どんな形で見たいか

をご自身で決めていただけます。

まとめ

●消費者の志向変化に伴ってソーシャルメディアマーケティングが必要に

●各ソーシャルメディアには特徴がそれぞれある。選ぶときは注意が必要

●戦略的にプランを練ることが第一歩

●数字を追っていこう

●ハイスピードの運用改善が成功の鍵

この記事だけで基本的な運用の全てをお伝えしようとしたために、少々長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?

特に重要なポイントは別で記事を作り、この記事内にも多くのリンクを貼っておりますので、そちらも見ていただければより深い理解ができるかと思います。

ソーシャルメディアマーケティングの醍醐味はなんといっても、そのスピード感にあります。

そのため、この記事内だけで何度も何度も何度も言ってきましたが、日々の継続した運用が何より大切になってきますので、ぜひとも継続していただければと思います。

Statusbrewを使ってみませんか?

いつでもキャンセルできます